Медведева Н. В.,

краевед,

г. Заводоуковск

100 лет назад в различных регионах Советской России вспыхнули крестьянские восстания, вызванные недовольством сельского населения продовольственной политикой большевиков. Насильственная кампания по изъятию хлеба и других сельхозпродуктов - продразверстка – привелак массовому голоду среди крестьян и поставила советскую деревню на грань выживания. Помимо обязательной сдачи хлеба государству крестьяне несли целый ряд повинностей: трудовую, гужевую, военно-конскую, постойную, подводную и др. Всего на крестьян было наложено 34 вида разверсток. [4, Л.49]При этом продразверстка, различные платежи и повинности проводились властью без учета принадлежности крестьянского хозяйства к той или иной социальной группе. С подачи официальной пропаганды фактически все крестьянство стало рассматриваться как «сплошное кулачество». Ответом на ужесточениепродовольственной политики центра стали крестьянские бунты.

В январе 1921 года вспыхивает крестьянское восстание в Западной Сибири, ставшее крупнейшим антибольшевистским выступлением того времени. В течение февраля-апреля повстанческие отряды и соединения действовали на огромной территории Западной Сибири, Зауралья и современного Казахстана. По приблизительным оценкам исследователей, в разное время в рядах повстанцев сражалось не менее 100 тыс. человек, что почти в четыре раза превышало численность участников "Антоновского мятежа" в Тамбовской губернии. Последние очаги повстанческого сопротивления были ликвидированы лишь в начале января 1922 года.

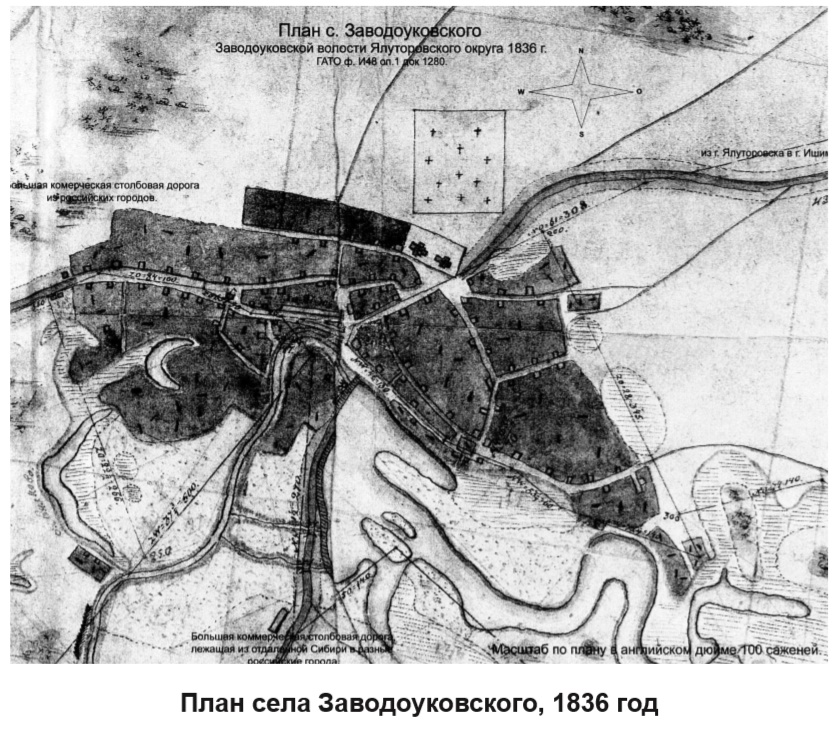

Эти события не обошли стороной и заводоуковскую землю. Среди множества жертв кровавой междоусобицы оказались отец и сын Хахины, руководившие парт- и комячейками. «Крестьянское движение в Ялуторовском уезде начало вспыхивать еще с начала января месяца 1921 года в форме, главным образом, женского движения. Выступление свое повстанцы во всех приказах и других документах характеризуют словами, что «они борются не против советской власти, а против коммунистов». [4, Л. 28]