|

«ЗАВОДОУКОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗАВОДОУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

|

|

|---|

О конференции "Наше наследие"

Традиционная краеведческая конференция «Наше наследие», проходившая в городе Заводоуковске 21–22 октября 2025 года, была посвящена 60-летию образования Заводоуковского района и 65-летию со дня присвоения Заводоуковску статуса города, а также 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Доклады на конференцию «Наше наследие» предоставили учёные, сотрудники музеев, краеведы и исследователи из Перми, Омска, Тюмени, Салехарда, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, других районов области. Участвовали в конференции и представители общественных и ветеранских организаций, средств массовой информации, педагоги и учащиеся школ и учебных заведений Заводоуковского городского округа. За два дня вниманию краеведческой общественности было представлено более четырёх десятков докладов и сообщений.

В ходе проведения конференции обсуждались следующие вопросы:

- история городов и муниципалитетов Тюменской области и их влияние на развитие Западной Сибири;

- вклад сибиряков и уральцев в победу в Великой Отечественной войне;

- генеалогическое наследие юга Тюменской области.

Подводя итоги, участники конференции отметили, что краеведческая исследовательская работа является важнейшим фактором и компонентом в деле сохранения культурно-исторического наследия края, патриотического воспитания детей и молодёжи. Они предлагают следующее:

- Отметить высокий уровень докладов и весомый вклад конференции «Наше наследие» в сохранение культурно-исторического наследия.

- Рекомендовать оргкомитету и учредителям продолжить проведение научно-практической конференции «Наше наследие».

- Очередную конференцию «Наше наследие» посвятить:

- основанию старейших городов Сибири – Тюмени и Тобольска;

- юбилеям лётчиков-космонавтов СССР Л. С. Дёмина и В. М. Комарова.

Татьяна Коростелёва

корректор газеты

"Заводоуковские вести"

Год 2025-й – юбилейный для районной газеты «Заводоуковские вести». Ей исполняется 90 лет!

К сожалению, в архиве редакции газеты «Заводоуковские вести» ни одного экземпляра «Сталинского пути» нет

К сожалению, в архиве редакции газеты «Заводоуковские вести» ни одного экземпляра «Сталинского пути» нет

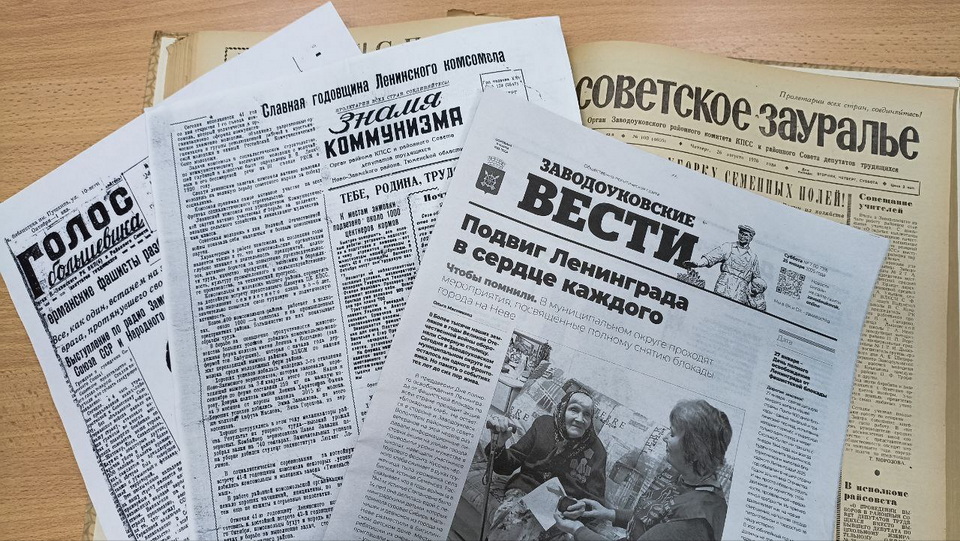

«Сталинский путь», «Голос большевика», «Знамя коммунизма», «Советское Зауралье» – такие названия носила наша районка за годы своего существования. В них – отражение эпохи.

История газеты началась 11 марта 1935 года с выходом в свет первого номера «Сталинского пути». Основное её предназначение – писать о сельской жизни и буднях колхозников. Печатный экземпляр подписала заведующая издательством Голубчикова. Её имя, к сожалению, в хрониках не сохранилось.

До 1965 года территория Заводоуковского муниципального округа была Новозаимским районом с райцентром в Новой Заимке, поэтому и рождение районной прессы произошло там же.

Идейный вдохновитель – партия

Как принято сейчас говорить, учредителем газеты с тиражом 1 098 экземпляров стал Новозаимский районный комитет ВКП (б) (Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). В архивных отчётах за 1938 год газета «Сталинский путь» уже не упоминается. Скорее всего, издание было закрыто по понятным причинам: год сам за себя говорит.

Голозова Е. А.,

член родоведческого

общества "Истоки"

Неизвестно что привело представителей крестьянских родов Салминых и Мерзляковых в суровую Сибирь, но так или иначе бок о бок они жили на Ялуторовской земле с начала 18 века.

Основатель рода Мерзляковых Кирило Володимерович, 1675 г.р. имел по меньшей мере 12 сыновей, а Иван Васильевич Салмин, 1660 г.р.- не менее 4. Потомки этих двух родов расселились на территории современных Заводоуковского и Ялуторовского районов, некоторые из которых живут здесь и по сей день и даже не подозревают о своем родстве.

Сначала наши предки обосновались в д. Могильниковой, расположенной вблизи Ялуторовского острога. С притоком новых поселенцев становилось все теснее в этом селении и с приходом очередной весны отправились крестьяне искать новое место для жизни с пригодными для возделывания землями.

Приглянулось им сначала высокое место, окруженное сосновым бором и расположенное вблизи речки Боровая Ингала, так и была основана здесь деревня Широкоплечиково во второй половине 18 века. А позднее, на некотором отдалении от нее, появилась и деревня Салмина, получившая название по фамилии людей, поселившихся здесь. Оба этих населенных пункта относились к Лыбаевской волости и сегодня они уже не существуют.

Мои прямые предки Мерзляковы и Салмины переселились в начале 19 века в деревню Шиликуль, разместившуюся на берегу живописного озера Глубокое. Деревня даже раньше имела второе название Глубокая (Глубоковская) и всегда в ней была только одна улица.

Мои прадед Николай Иванович Салмин и прабабушка Анна Карповна Салмина (в дев. Мерзлякова) родились и выросли в Шиликуле. Поженились в первой четверти 20 века. Николай первым повел свой скот в коммуну «Прибой», совместно с односельчанами основал колхоз в своей деревне и предложил его название – колхоз имени Ленина, стал первым его председателем. Дом, в котором жили мои прадедушка с прабабушкой, спустя годы, почти на полвека станет школой для многих ребятишек, в том числе и для меня.

Надежда Власова,

член Заводоуковского

родословного общества "Истоки"

Общий учительский стаж семьи Власовых из Заводоуковска составляет 140 лет

Галина МЕДВЕДЕВА,

председатель Заводоуковского

родословного общества «Истоки»

Мои предки в 1911-1913 годах участвовали в возведении стальной магистрали Тюмень–Омск на территории современного Заводоуковского городского округа. А в советское время почти с десяток моих родственников выбрали делом всей своей жизни профессию железнодорожника.

Как всё начиналось

Начало семейной трудовой династии положил мой дядя Кузьма (Константин) Морозов, который в годы Великой Отечественной войны в составе железнодорожных войск дошёл до Берлина. Приезжая в гости в Ольховку и в Новую Заимку из Перми, он рассказывал нам, племянникам, о героических страницах своей биографии. Невероятные истории о бесстрашных путейцах, восстанавливающих мосты на отбитых у немцев территориях, и рассказы о дальних путешествиях впечатляли. Возможно, именно поэтому оба моих родных брата связали свою судьбу с железной дорогой.