|

«ЗАВОДОУКОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗАВОДОУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

|

|

|---|

О конференции "Наше наследие"

Традиционная краеведческая конференция «Наше наследие», проходившая в городе Заводоуковске 21–22 октября 2025 года, была посвящена 60-летию образования Заводоуковского района и 65-летию со дня присвоения Заводоуковску статуса города, а также 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Доклады на конференцию «Наше наследие» предоставили учёные, сотрудники музеев, краеведы и исследователи из Перми, Омска, Тюмени, Салехарда, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, других районов области. Участвовали в конференции и представители общественных и ветеранских организаций, средств массовой информации, педагоги и учащиеся школ и учебных заведений Заводоуковского городского округа. За два дня вниманию краеведческой общественности было представлено более четырёх десятков докладов и сообщений.

В ходе проведения конференции обсуждались следующие вопросы:

- история городов и муниципалитетов Тюменской области и их влияние на развитие Западной Сибири;

- вклад сибиряков и уральцев в победу в Великой Отечественной войне;

- генеалогическое наследие юга Тюменской области.

Подводя итоги, участники конференции отметили, что краеведческая исследовательская работа является важнейшим фактором и компонентом в деле сохранения культурно-исторического наследия края, патриотического воспитания детей и молодёжи. Они предлагают следующее:

- Отметить высокий уровень докладов и весомый вклад конференции «Наше наследие» в сохранение культурно-исторического наследия.

- Рекомендовать оргкомитету и учредителям продолжить проведение научно-практической конференции «Наше наследие».

- Очередную конференцию «Наше наследие» посвятить:

- основанию старейших городов Сибири – Тюмени и Тобольска;

- юбилеям лётчиков-космонавтов СССР Л. С. Дёмина и В. М. Комарова.

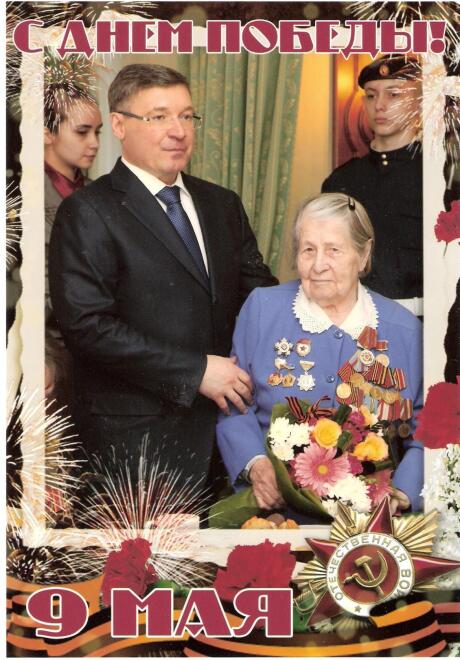

Горожанке Антонине Вишняковой есть пришлось многое пережить – 99 лет за плечами. Она частенько вспоминает о предвоенном Заводоуковске, о фронтовых дорогах, по которым ей пришлось пройти до самого Берлина, педагогическом прошлом…

Порой всплывает в памяти Антонины Марковны осень 1941 года. Тогда её отец, отвечавший за снабжение Первой Московской спецшколы ВВС, эвакуированной в Заводоуковск в годы Великой Отечественной войны, попросил дочку с подругами поработать в школьной столовой. Разнося обеды, обратила она внимание на свою ровесницу – будущую поэтессу Юлию Друнину – частенько сидевшую за одним столом с парнишками- курсантами. Она и подумать не могла, что со временем стихи москвички войдут в её жизнь, станут отражением судьбы…

На Сталинградском фронте воевало около полутора тысяч наших земляков, призванных на защиту Отечества из Новозаимского района. Каждый пятый из них навек остался в приволжских степях.

Сегодня в городском округе остался лишь один участник Сталинградской битвы – Деомид Проскуряков

О боевом и трудовом пути ветерана Деомида Проскурякова рассказывают его награды.

Бабушкина А.А.,

Доценко Т.А.

студентки 2 курса,

Ермачкова Е.П.

канд. ист. наук,

преподаватель

ГАПОУ ТО «Заводоуковский

агропромышленный техникум»

Выпуск первого государственного займа, 20 мая 1922 г.

Выпуск первого государственного займа, 20 мая 1922 г.

Разорённые Первой мировой, а затем и Гражданской войной финансы России тормозили строительство нового советского государства. Среди партийного руководства выдвигались многочисленные идеи о том, где, как и у кого следует в срочном порядке «искать» огромные суммы, необходимые на развитие отечественного народного хозяйства, формирование органов управления, содержание армии и карательных структур. От идеи полного отказа от денежных знаков и их замены всевозможными суррогатами пришлось перейти к изъятию «лишней» денежной массы у советских граждан.

Елена ЕРМАЧКОВА,

кандидат исторических наук,

преподаватель Заводоуковского отделения

Ялуторовского агротехнологическогно колледжа

Вся Россия в 1921 году объединилась для помощи голодающим Поволжья.

В 1922 году в ялуторовских церквях в помощь голодающим собрали 340 килограмм серебра, 407 золотых монет, две медали червонного золота и мешочек драгоценных камней с жемчугом.

В 2021 году отмечается столетие Западно-Сибирского крестьянского мятежа, вспыхнувшего 31 января 1921 года. в Ишимском уезде Тюменской губернии против советской власти. Последние очаги вооруженного восстания были подавлены в нашем крае только осенью того же года. Среди основных последствий следует отметить значительные потери среди населения и священнослужителей, разрушение системы советской власти на местах, закрытие школ, медицинских учреждений, резкое снижение объемов собранного урожая. Засуха, насильственное изъятие хлеба в ходе продразверстки привели к голоду, который охватил центральные регионы, Поволжье и Сибирь в 1921-1922 годы. Молодое советское правительство под предлогом помощи голодающим начало компанию по изъятию церковных ценностей сразу после выхода декрета ВЦИК от 23 февраля 1922 году.