Гаврилов М.И.

канд. биол. наук,

г. Заводоуковск

Ландшафтный подход – самая плодотворная идея человечества

(общепринятое).

Охраняемые территории Советского района ХМАО

В преддверии 90-летнего юбилея Государственного боброво-соболиного Кондо-Сосвинского заповедника (транскрипция того времени без мягкого знака) произведём внутриландшафтный анализ событий с использованием картографического и геоботанического методов исследований и интерпретации материалов лесоустройства [7, 8]. Процессы заповедания и лесопользования, видимо, происходят с периода послеледникового освоения территории, это семь-восемь тысяч лет тому назад. Возникают охраняемые культовые участки, такие как Святой мыс и Святой сор на реке Малой Сосьве, в бассейнах рек Ем-Еган (Святая река) и Ук (Голова), близ поселений Шухтунгорт, Тузингорт, старый и новый Хангокурт и других. Особо охраняемые урочища обитаний местного краснокнижного подвида бобров, соболиных и рыбопромысловых угодий.

С начала ХХ века происходит формирование научных масштабных проектов заповедания - создания сети ООПТ (Особо Охраняемых Природных Территорий). В России до этих событий уже существовали частные «заповедники», приграничные засеки, места «царских охот». А так же городские и сельские красоты для ограниченного лесопользования, собирательства, охот, отдыха, маскировки и защиты. После серии научных конференций принимаются решения о создании «Природных парков типа американских». Важную позицию представляют взгляды наших учёных-первопроходцев заповедного дела: А.П. Семёнова-Тян-Шанского, В.В. Докучаева, Г.А. Кожевникова, Н.А. Морозова, В.В. Станчинского, их предшественников и последователей [10]. Так, в 1929 году, после экспедиций легендарного (по видению писателя-натуралиста Виталия Бианки) Василия Владимировича Васильева, возникает первый в Западной Сибири Кондо-Сосвинский заповедник, первоначальное название - Северо-Уральский [2].

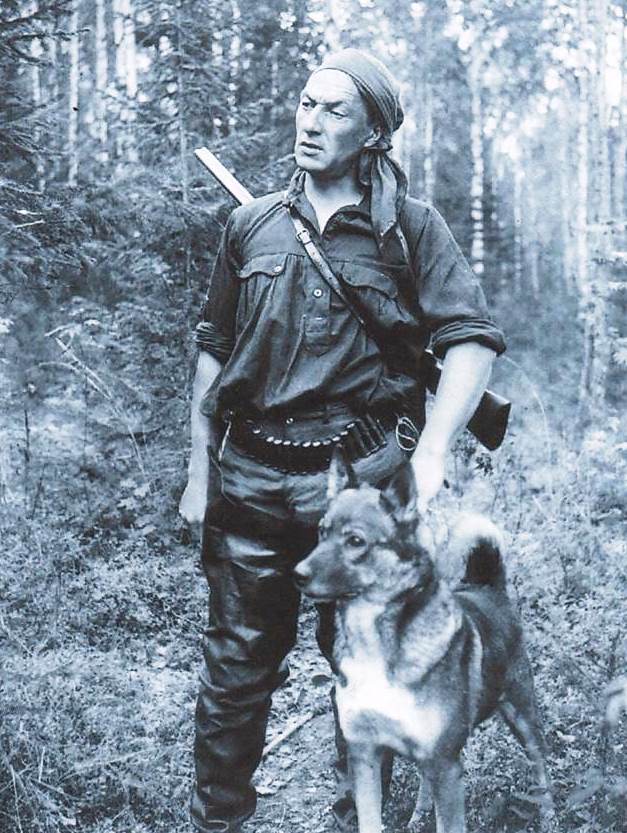

В.В. Васильев - основатель Кондо-Сосвинского заповедника.

Лесопользование до периода ликвидации заповедника в 1952 году, в связи с труднодоступным положением региона, касалось лишь охотничье-промысловой фауны, местного деревянного строительства и отопления. Между тем есть некоторые сведения об искусственных палах с целью создания прибрежных осинников – кормовых угодий бобра. Исстари бассейны рек Малой Сосьвы и верховий Конды, представляющих собой центральную часть ландшафта, население которого не превышало двухсот человек, с севера на юг пересекали всего пять троп – «юшей». Участки этих троп находились в пользовании отдельных семей ханты и манси. На них строились избушки, лабазы. Хозяйство было примитивным, но очень разумным. Перед сезоном охоты уже знали численность зверей, определяли места и способы охоты, а также нормы добычи [11].

В период существования заповедника на территории в 800 тыс. га по его периметру располагались промыслово-охотничьи союзы, ежегодно приносившие меховую валюту России в ценных шкурках, преимущественно соболя. В 1931-1933 годах добывалось по 700-1200 зверьков, что равнялось производительности всего Урала в лучших довоенных 1926-1927 годах. В 1952 году по велению сверху заповедник в числе 20% других ведущих учреждений России своего профиля был необоснованно ликвидирован. Школа, медпункт, библиотека, музей этого первого научного и культурного центра Тюменского севера, пережив Вторую мировую, исчезли – но не из памяти людей [3, 4, 5, 9, 10, 11]!

/

/

Научный отдел заповедника Малая Сосьва - лучшие годы.

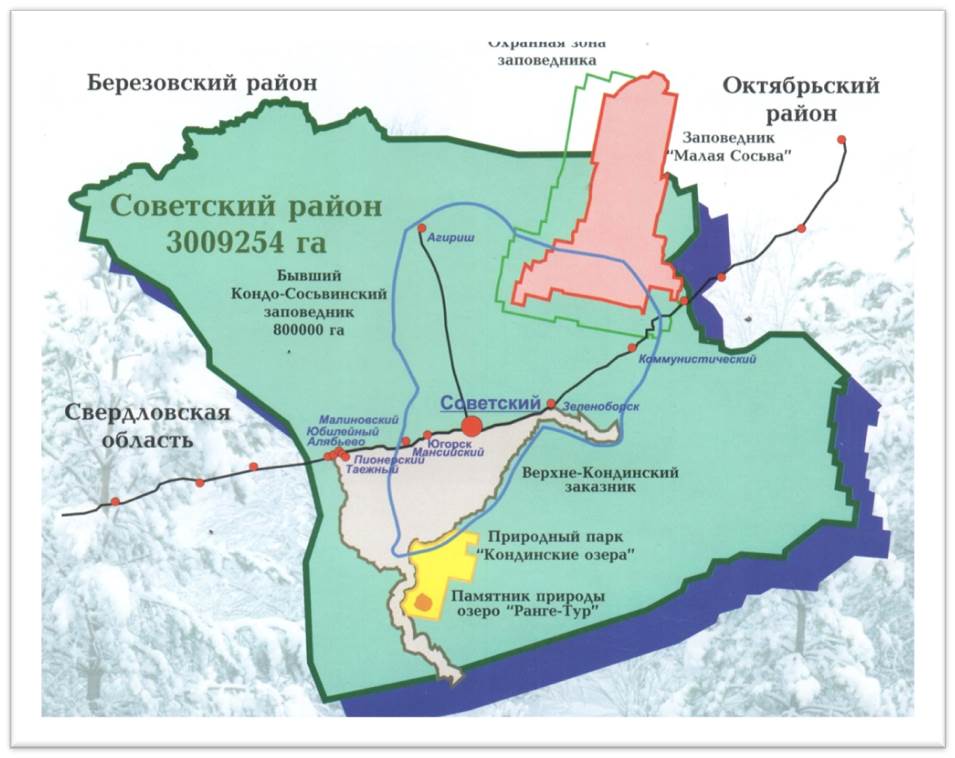

Новый период индустриального освоения Кондо-Сосьвинского ландшафта начался с прокладкой железной дороги Ивдель-Обь в 1968 году, впервые в мире открывшей сравнительно небольшим протяжением доступ к огромным массивам среднетаёжных, преимущественно сосновых, лесов. Стальная колея прошла прямо по водоразделу Малой Сосьвы и Конды, что позволило создать лесозаготовительный Советский район на смену лидеру леспрома России в военное время - Заводоуковскому. Очевидно, опять под нажимом сверху, учёными-лесоводами Свердловска были рекомендованы сплошные рубки спелого леса. Таким образом, на месте заповедного появился индустриальный, а, может быть, и постиндустриальный ландшафт. Площадь вновь созданного в 1968 году административного района Тюменской области составила немногим более трёх миллионов гектаров с лесным фондом 73,02 %, болотами 20,2 %, сельскохозяйственными угодьями 0,03 %, водными поверхностями 0,8%. Под застройкой, дорогами, промышленными объектами было 0,57 % [1].

В целом площадь Советского района соответствует эталону центральной части Кондо-Сосьвинского ландшафта и соизмерима с территориями таких государств, как Албания, Армения, Бельгия, Израиль (от 20,7 до 30,5 тыс. кв. км). За годы девятой пятилетки десять леспромхозов и пять лесхозов района заготовили свыше 23 млн. кубометров древесины. Этот некогда живой ресурс составил почти пятую часть общего запаса лесов.

В 1971 году на части территории Кондо-Сосвинского заповедника, благодаря усилиям экспедиции Центральной научно-исследовательской лаборатории Главохоты РСФСР, её научного руководителя Ф.Р. Штильмарка, был создан республиканский бобровый заказник «Верхнекондинский» площадью 141,6 тыс. га. После этого, в 1970-1975 годах появилось более тридцати статей, очерков и заметок, посвящённых проблеме восстановления леса. Академики С.С. Шварц, В.Б. Сочава, профессора В.Г. Гептнер, Г.А. Новиков, А.Г. Воронцов, А.Н. Формозов, В.Н. Скалон, депутат поссовета М.Т. Яковлев задали законный вопрос: «Почему после научных разработок экспедиции до сих пор не восстановлен заповедник хотя бы в усечённом виде»?

Свершилось! Вместо намеченных 296 тыс. га, площадь созданного 17 февраля 1976 года постановлением Совета Министров РСФСР Государственного заповедника «Малая Сосьва» составила 92,9 тыс. га. В 1993 году силами его сотрудников после многочисленных согласований территория была расширена до 225,526 тыс. га, а охранная зона по периметру составила 160,025 тыс. га. Ранее удалось на уровне региона – Ханты-Мансийского автономного округа – утвердить проекты Памятника природы «Озеро Ранге-Тур» (2238,5 га) и Природного парка «Кондинские озёра» (43, 9 тыс. га.). В целом охраняемые территории составили более 585 тыс. га, из них чистый заповедный фрагмент ландшафта – в том числе с охраняемым растительным покровом - составил немногим более 225 тыс. га, остальная часть территорий сохраняет преимущественно охотничью фауну - рубки леса возможны [6].

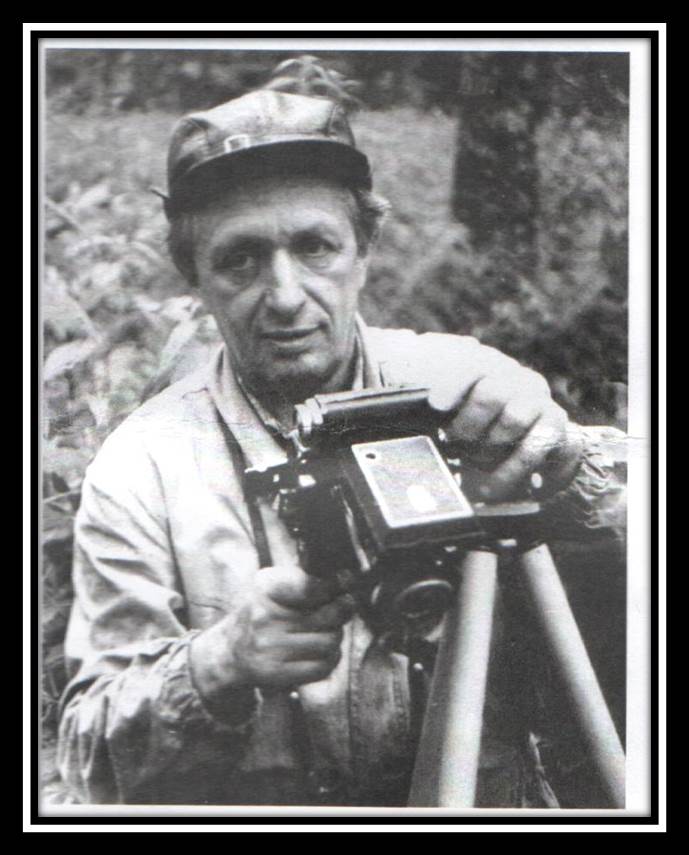

Ф

Ф

.Р. Штильмарк - основатель десятка охраняемых территорий Сибири.

По В.И. Вернадскому, ноосферное мышление требует хотя бы знания эксплуатируемой и девственной составляющих ландшафта. Наши исследования 1977-1995 годов территории заповедника до её расширения в геоботаническом аспекте охватили около 100 тыс. га. Из них на елово-кедровые и их производные леса приходится 8,9 %, на сосновые - 34,9 %, на заболоченные леса - 24,7 %, на болота -14,8 %. Лесозаготовки в пределах Советского района - эталона ландшафта - в основном имели место в сосновых лесах. Для обзорного анализа экстраполируем с территории заповедника «Малая Сосьва» на данные по Советскому району. С учётом гарей, приспевающих сосняков и мелких непригодных участков для сплошных рубок расчёт будем производить на треть территории, то есть 1 млн. га. Территория, пройденная рубками, составила 350 тыс. га, что сопоставимо с площадью под ООПТ- 585 тыс. га.

Вывод предоставим читателю и будущим исследователям. На наш взгляд, положение тревожное, но не безнадёжное. В таёжных условиях подрост практически не имеет конкурентов в виде мощных злаков и других трав. Восстановление произойдёт. Не так уж опасно заболачивание, часто пульсирующее на стадиях «лес – болото». Хотелось бы поздравить земляков и сослуживцев с юбилеем первой заповедной территории Западной Сибири, пожелать поиска новых технологий природообщения с опережающим приоритетом заповедания, экологии для целей непрерывного развития. Что и составляет «Сферу Разума» (ноосферу).

В заключение хотелось бы поделиться словами песни о заповеднике: «А над Сосьвой поднимается туман, белой дымкой одевается она… Только воздухом болота всё дышу – Асе Енга, Асе Енга обхожу. Лишь на озере с сосною Хане Тув я сорву всего лишь сон-траву, что б реликты тех далёких тёплых дней сохранили свою нежность для людей… Пусть журчит, всегда журчит лесной ручей, где пасётся дикий северный олень, где медведи тихо бродят по тропе и кукушка всё наврёт, наврёт тебе… Там стоит лесной посёлок Хангокурт, заповедника работники живут. Помнят мысли замечательных людей – завещавших край таёжный свой тебе».

Литература:

- Беспалова Т.Л., Васин А.М.. Васина А.Л., Гаврилов М.И., Лыхварь В.П. и др. Разделы, характеризующие Особо охраняемые природные территории // Мой адрес - Советский район. Екатеринбург, 2003. C. 19-72.

- Бианки В.В. Конец земли. Путевые впечатления 1930 г. // Собрание сочинений в 4-х томах, Л., 1976. С. 5-98.; Васька-ойка – Кожаный чулок. Там же. С.147-162.

- Васильев В.В. Бобры на Тобольском севере // Охотник, №8, 1927. С. 23.

- Васильев В.В. Ондатра. М., 1947. 91 с.

5. Васильев В.В., Раевский В.В., Георгиевская З.И. Речные бобры и соболи в Кондо-Сосвинском государственном заповеднике // Труды Кондо-Сосвинского гос. запов. М., вып.1, 1941. 97 с. - Васин А.М., Васина А.Л., Гаврилов М.И., Лыхварь В.П., Рогачёва Э.В. Сыроечковский Е.Е., Штильмарк Ф.Р. Заповедник «Малая Сосьва». ИФ «Унисерв», 2000. С. 28-47.

- Гаврилов М.И. Таёжная растительность заповедника «Малая Сосьва»: карта М. 1:25000. Новосибирск, 1982. – В/о «Леспроект».

- Гаврилов М.И. Методические основы и этапы составления крупномасштабной геоботанической карты «Таёжная растительность заповедника «Малая Сосьва» // Опыт исследования растительных сообществ в заповедниках. М., 1988. С. 44-57.

- Гарновский К.В. В Кондо-Сосвинском заповеднике (1940-1945). П/О «Исеть». 118 с.

- Дуглас В. Экология в Советской России. М., 1991. 396 с.

- Скалон В.Н. Речные бобры северной Азии. М., МОИП, 1951. 207 с.

- Штильмарк Ф.Р. Историография российских заповедников. М., 1996. 340 с.

Краеведческая конференция "Наше наследие":материалы докладов и сообщений,- Ишим, 2018.- СС. 64-67